特隆星球

文章目录

一周前,“孤独的阅读者”创始人(船长)在微信朋友圈发了一条信息:

晓莹姐:今天我在万国学院的博尔赫斯的特隆一文讲得格外认真。这是你一年半前重病缠身之际在孤阅讲得第一篇文章。我记得你右手已不能握笔,用左手艰难地写着板书。我那时候知道你想讲什么。我知道你想给学生们留下怎样的哲学财富。你太骄傲了。你的逝去是我们这些教书先生遭遇的最巨大的损失。华人哲学与神学新星就此陨落。这份理想我们会继续传承下去。望你含笑。

我读完后内心十分震惊,一下子难以相信这是事实。原来晓莹老师当时是在处于如此艰难的情况下为学生们讲课,恍然大悟为何老师上课所写板书会较为混乱,而她当时给出的理由却在自嘲:“唉,好久没写中文,这字不行了。”另外,可能近年来发生在自己身边不少亲友和长辈的悄然逝去,让我容易对离别之事产生伤感和哀伤的情绪,慢慢也体会到自己的人生已迈入一个新的阶段,“珍重”一词变得格外响亮和深刻。

或许作为学生,对于老师逝去的最好怀念,就是深刻明白老师曾经的教导并且将其宝贵知识和美好信念传播出去。晓莹老师的第一堂课是,通过博尔赫斯(Borges)一篇描述特隆星球的小说来讲解贝克莱(Berkeley)的唯心主义,跟传统教科书所灌输的唯物主义观念相比,这是另一种截然不同的思维方式。即使有老师的悉心讲解,但当时我仍然难以转换角度去理解这些让人苦恼的知识,更无法想象出特隆星球的可能模样。

不得不承认,思维方式的拓展确实需要经过一定程度的锻炼才能有所成效,非常有幸在过去一年里能够沉下心来在格致学院里学习过若干课程,对西方分析哲学有了初步认知,包括贝克莱和休谟(Hume)的理论。在此基础上,重新理解特隆星球文章就变得容易很多,同时也会不得不赞叹博尔赫斯渊博的知识和天马行空的想象力。

博尔赫斯所写的这篇文章,名字叫《特隆、乌克巴尔、奥比斯特迪乌斯》(Tlön, Uqbar, Orbis Tertius),它是一篇短篇小说。接下来,我想表达自己对文章的一些理解与思考。

关于特隆星球的描述,开头的一段文字即为:

休谟一贯觉得贝克莱的论点不容许一丝反驳,也无法引起一丝信服。这一见解应用于地球完全可信;于特隆而言则完全错误。那个星球上的民族是天生的唯心主义者。他们的语言和语言的衍生——宗教、文学、形而上学——都预设了唯心主义。

事实上,这篇文章是基于休谟和贝克莱等哲学家的理论思想而展开的演绎和构想,为了更好地阐明文段内容,首先有必要简单介绍一下贝克莱和休谟关于唯心主义的观点。

贝克莱是一位彻底的唯心主义者,他最著名也最核心的理论可以被概括为一句话:存在即被感知(Tobe is to be perceived)。换句话说,任何事物在没有被感知的情况下都不存在。设想一下,在我们面前有一个红色苹果,我们能认知这是一个苹果并且它存在,是因为我们通过视觉、嗅觉、触觉、味觉等不同的功能感官,分别看见了它的形状、闻到了它的气味、抚摸了它的质感、品尝了它的口感等之后,形成了一个感知的综合体,我们命名它为“苹果”。而且,在这个想象过程里,我们几乎是无法脱离苹果的颜色、形状、味道等要素,就可以“透明般地”凭空设想出苹果的形象。感知作为人的功能行为,物体的存在与否则完全由人的主观意志所决定的,因此贝克莱的理论也被称为“主观唯心主义”(Subjective Idealism)。

休谟深受贝克莱理论的影响,他认为人的思维只有意象(impression),即使人对外部事物产生的知觉感受,而理念(idea)只是基于意象本身而习惯性偏向推演的一种思维活动。例如,当接近火时,我们的手会感到热,这个“热”的体验就是意象,至于从“接近火”到“手感到热”这样的“因果关系”或者“归纳关系”(idea)仅仅是人类一种主观的心理习惯的构想(有点类似于巴普洛夫效应),事实上两者并没关系,就如我们永远不会知道下一只天鹅必然是白色,以及太阳明天必然从东方升起那样。

特别强调一点,唯心主义关于事物“存在”的定义跟唯物主义所描述的大不相同。例如,摆放在桌子上的一个苹果,唯物主义者就会认为,它本身就存在于物理世界。而唯心主义是以主观感受为主导,面对同样的苹果,无论它在现实世界的具体形状如何,我们在任何瞬间也只能看到这个苹果在眼睛面前的局部,并且考虑到不同的观察角度,不同的明暗程度、不同的参照物体等情况下,它所呈现在人的大脑图像都是不一样的,而这个大脑图像即为事物“存在”的定义;换言之,缸中之脑”“黑客帝国”产生的虚拟现实也是“存在”的,而事物存在的多样性则完全取决于每一时刻的主观体验。

那么,作为唯心主义者的特隆人又是如何看待它所处的世界,或者特隆人是基于哪种原因导致它成为了唯心主义者呢。我们继续往下看,博尔赫斯在小说里写到,特隆星球的语言没有名词,只有动词或者形容词(按地球人类的语言体系定义),具体的段落部分如下:

世界在他们看来,并不是在空间中物的集合,而是众多独立行动的混杂系列。它是连续性的、时间性的,而不是空间性的。在设想的特隆原始语言里没有名词,“现代”特隆语和方言就来源于此:它有无人称动词,由单音节的、具备副词功能的后缀(或前缀)修饰。例如:没有与“月亮”对应的词,但是有一个动词,其意义类似于西班牙语的“月动”或者“月移”。“月涌河上”在特隆文里就是hlör u fang axaxaxas míö, 按照这个语序直译就是:朝上,在不停流动后面月动。

前面谈到的是南半球的语言。北半球的语言的原始语言在第十一卷里只有极少的资料,其基本单位不是动词,而是单音节的形容词。名词由许多形容词堆砌而成。他们不会说“月亮”这个词,而说“在圆暗之上的虚明的”或者“天上的橙色的空灵的”,或者再加上一些其他补充。在我们选取的这个例子中,形容词的团块对应着一件真实的事物;这纯粹是个偶然。这个半球的文学(正如在迈农的潜存世界一样)盛产观念对象,根据诗艺的需要,瞬间聚合或分解。……

这是一种怎样的场景呢?如果没有名词,只用动词或形容词来表达,那么极有可能出现的一种状况是,现实人类理所当然地认为不一样的场景,作为特隆人,只要他们的动态感受或者情绪意念是一样的,那么这些场景在他们眼里就被认为是一样的。例如在南半球特隆人关于“月亮”的说法,如果他们在某个时刻感受到另一个事物——如飞船,同样可以用“朝上,在不停流动后面月动”来表达的话,那么这个“飞船”就跟“月亮”即为同一体(identity)。

再细分一下,动词似乎要形容词更先进一些,毕竟我们理解的动词隐含着时态和趋势,而形容词就显得更为古老,就如文段所写北半球关于原始语言的记载要比南半球少得多得原因所在。仅有形容词的世界不存在历史,不具有空间连续性,有的仅仅是即时的主观感受。例如发生在唐朝的某一个事件,跟此时此刻正在发生的一个事件,只要特隆人的主观体验是一致或者大体类似的,那么跟前面描述那样,他们可以认为这两者就是一样的。

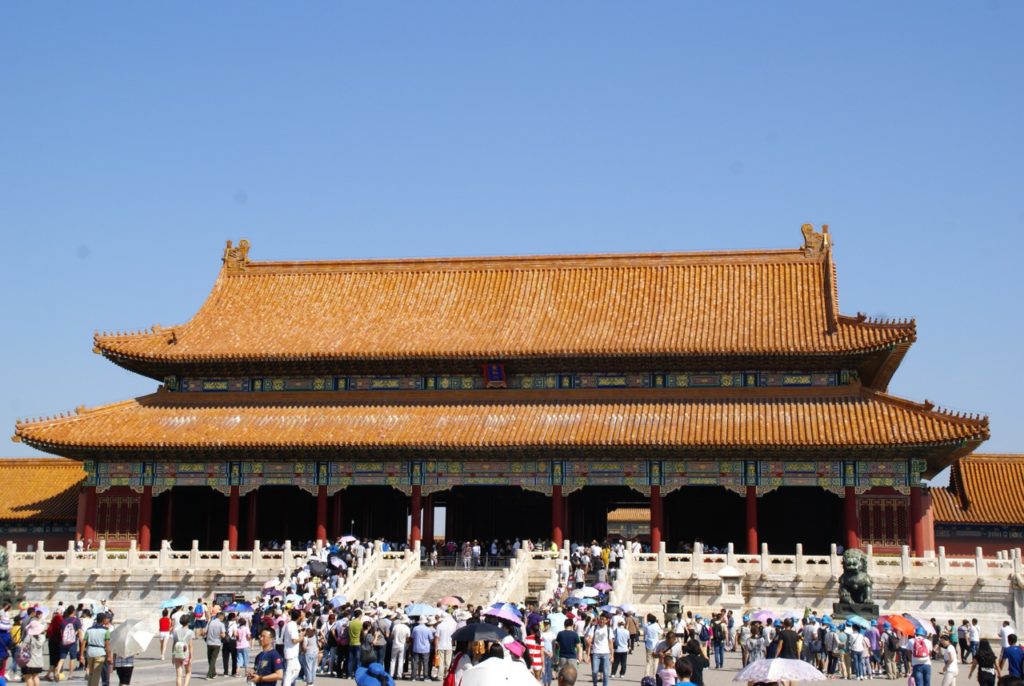

再来看以下两幅图片,在我们眼里,两张都是关于故宫的照片。

特隆人对于以上两张照片的主观感受有所区别。

第一张:宏伟的、庄严的、清晰的、神采奕奕的…

第二张:阴暗的、杂乱的、模糊的、人潮涌动的…

由于他们会得出两种不同的主观体验,于是会对应两种不同的场景。

再来对比以下的三幅图片:

特隆人对于以上三张照片的主观感受如下:

第一张:慈祥的、美丽的、静谧的…

第二张:愤怒的、压抑的、一触即发的…

第三张:美丽的、静谧的、舒适的…

即使在我们眼里,前两张都是关于龙妈(丹尼莉丝·坦格利安)的照片,但它们带来的视觉感觉差异很大,特隆人会认为这是不同的场景;相反,他们估计会更加确信第一张与第三张的呈现的场景是非常接近。

特隆星球上不可能存在科学,因为科学所依赖的归纳法(induction)和演绎法(deduction)均没法奏效。特隆人只认可主观感受,而不必在乎外部世界的现实是否存在,那么“经验”(empirical)本身也不会存在,也就失去了“归纳”的动机。另一方面,科学的一个必要属性是可证伪性(falsifiability),无论最初的假说多么离谱和荒唐,如“天神赐予地神接纳导致了苹果掉落地上”,这个假说可以在后续被最新的发现和研究不断地证伪而趋于真实,于是才产生了近代的经典力学,但它随后又被量子力学所推翻,人类科学的进步是一个反复被证伪的过程。然而,特隆星球上没有名词,也就不可能出现“抽象概念”,更没法对这些概念作证伪实践,于是“演绎”也就沦为一个纯粹空洞和虚无的名词。

或许对于人类来说,我们真的很难理解和想象特隆人的生活方式,他们究竟是如何实现信息的有效传递。在日常里,我们可以轻而易举地说出“大热天,我想吃冰淇淋。”而特隆人或许会表达“炙热的浮躁的饥渴的殷切的冰冷的柔软的…”我们几乎不会对这堆形容词要传达的意思产生确切想法,对特隆人的交流方式感到不可思议。但其实反过来,特隆人对于人类语言同样会感到诧异和羞涩,他们无法理解“吃”“冰淇淋”这些词语含义。顺便说一句话,我们扪心自问,即使人类自身之间的日常沟通,也未必见得高效和畅通了。

更深入一点,关于语言与思维方式的相互关系,有一个“语言相对论”(linguistic relatively)假说,在20世纪早期由美国学者萨丕尔(Sapir)及其学生沃夫(Whorf)提出,该学说认为“人类的思考模式受到其使用语言的影响,因而对同一事物时可能会有不同的看法…”。记得早期看过一篇报道,它说希腊语区分了“浅蓝色”(ghalazio)和“深蓝色”(ble),作为两种不同的颜色,于是希腊人在日常颜色选择时会所有考虑,而不是像很多民族只有“蓝色”这单一类别颜色的整体囊括。但另一个角度,我们也普遍觉得语言由人类所创造,生活里的一个很明显的颜色例子就是关于“红色”类别的多种定义(口红色号),从早期单一概念的“纯红”,后续按照色差类别和生活需求细分出五花八门的专有名词。此时,我们或许会问一声,到底是语言影响了思维,还是思维改变了语言?姑且这一争论还将持续很久。

小说故事的结尾告知,特隆文明开始入侵现实世界,这种带有浓烈魔幻现实主义色彩的预言,在今天看来似乎得到了很多验证,在日常生活里似乎无处不地充斥着特隆星球或唯心主义式的痕迹。以一个简单例子来看,当我们被一首诗歌打动时,我们不必要看到“真实”的情景,但却能感知领会,并在大脑浮现出一幅对应的诗歌图像,或许这些图像相对每个人来说并不相同,但这并不妨碍我们就是依赖了这些想象的场景从而“理解”了诗歌的意义,感同身受地与诗人实现跨时空的共鸣与对话。另外,我们在生活里不可能时刻保持理性,绝大多数情况下都只能诉诸于“情感”,让它与周围的一切产生连接,这样我们才有机会创造出亲情、友情、爱情、喜悦、悲伤、自信等共同纽带,或许才能更好地去探索如“意义”“价值”这些元认知概念的本来含义。

有愧于本人才疏学浅,没法继续深入探讨,只能浅尝辄止了。

最后,回到开头,纵然天妒英才,老师的逝去让人惋惜和难过,但正如船长所讲,我们要把求索的精神继续传承下去,或许我本人很难具有船长那样的激情、动力和耐性,但至少我认为目前做得还不错的一点,就是尽可能地保持一种开放包容的态度,去发现世界更多有趣的故事。

参考资料:

- 孤独的阅读者,万国读本第10篇《特隆、乌克巴尔、奥比斯特迪乌斯》(原本作者:博尔赫斯),文本导读课第二周

- 周晓莹,《文学与哲学》课程,第一周

- Asher Jiang, 《形而上学》课程,第四周及第八周

- 维基百科编者. 語言相對論[G/OL]. 维基百科, 2019(20190410)[2019-04-10].

文章作者 Ganieto

上次更新 2019-05-18